京都、下鴨神社が鎮座する「糺の森」には「鴨の七不思議」として語り継がれている、七つの事象があります。今回紹介するのは、その一つの“烏の縄手”というものです。

“烏の縄手”を紹介しようと思ったのは、糺の森で出会った一羽の「カラス」が、「紅葉橋」に案内してくれたからです。

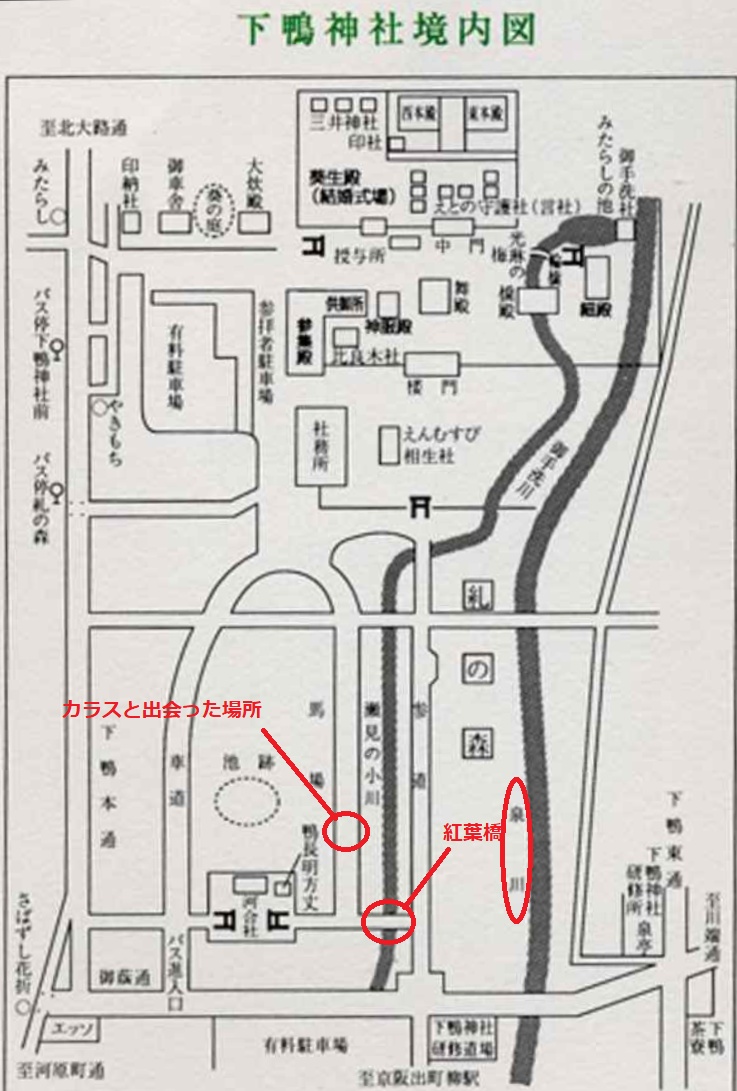

このカラスと出会った場所は、表参道から少し離れた西側、流鏑馬神事が行われる「馬場」で、ラグビーの神様が祀ってある「雑太社」の前でした。

そして、連れていかれたのが「紅葉橋」でした。紅葉橋から見る「瀬見の小川」の水景があまりに美しかったので、しばらく見とれていると、カラスは飛び立った気配もなく、いつの間にかいなくなりました。

紅葉橋から瀬見の小川を撮影

その時は「変わったカラスだな? 近くで見ると真っ黒に光っていて、思っていたより奇麗な烏」と思っていました。

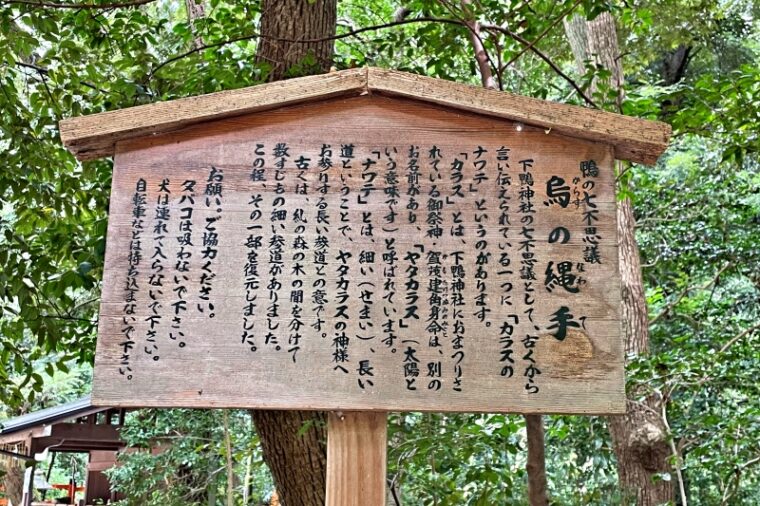

その後、「鴨の七不思議“烏の縄手”」という立て札を発見し、なんとも奇妙な体験をしたと思いました。

この立て札には、「下鴨神社御祭神『賀茂建角身命』の別名が『ヤタガラス』と呼ばれている。縄手とは、細く長い道のことで、「ヤタガラス」の神様にお参りにいくための参道…」と書いてありました。

ひょっとして、さっきのカラスは「ヤタガラス」なのか? そうだとすると、御祭神の賀茂建角身命の化身! だとしたら、何かとんでもない良いことが起こりそうな気がしてきました。

”烏の縄手”とは

立て札を読んで、下鴨神社の御祭神「賀茂建角身命」が「ヤタガラス」だということはわかったのですが、「縄手」は細長い参道としか書いていなかったので、後で調べることにしました。

すると、下鴨神社のWebサイトに以下のようなことが載っていました。

カラスのナワテ、とは、糺(ただす)の森の木々の間を縫うように、縄のような細く長く曲がりくねった小径。まるで、人生のような参道をたどって神さんの声をたよっていく細径…。

引用:下鴨神社Webサイト 「烏の縄手」-神さんの声を聞きに行く参道

その昔、下鴨神社は今ほど開けていない「糺の森」の中に鎮座しており、「ヤタガラス」という別名を持つ賀茂建角身命に参拝するには、細くて長い参道を通る必要があったようです。そして、その細い参道が「縄手」と呼ばれ、幾筋もの道があったそうです。

これで、やっと“烏の縄手”の意味がわかりました。

下鴨神社に伝わる「ヤタガラス」

下鴨神社には、東殿に玉依媛命、西殿に賀茂建角身命が祀られています。

そして「ヤタガラス」とは、西殿に祀られている賀茂建角身命の化身で、『古事記』や『日本書記』には、「カムヤマトイワレビコ(のちの神武天皇)が東征の途上、天から遣わされたヤタガラスの道案内により熊野・吉野の山中を行軍した」というようなことが記されています。

要するに、神武天皇が「熊野」から「大和」に入る際に、加茂建角身命が「ヤタガラス」となり先導(天皇の使者として大和の豪族を降伏させた、など)したということです。

なるほど、だから「ヤタガラス」こと「賀茂建角身命」がお導きの神様といわれているのですね。話しはこれで終わり、と思ったのですが、この続きに「泉川の浮き石」というお話しがあることがわかり、またまた調べることにしました。

泉川の浮き石

「ヤタガラス」に参拝するための「縄手」の一つに、「紅葉橋」を通る道があり、橋のたもとには雨乞いの社「こがらし社」があったそうです。(ここって、「馬場」で出会ったカラスに案内された場所ですよね!)

そして、雨乞いの願いが叶って雨が降ると、泉川の小石が跳ねたと伝えられています。

なるほど、「浮き石」というのは石が浮いていたのではなく、跳ねたという意味だったのですね。

これで“烏の縄手”と“泉川の浮き石”のお話しがつながってきました。

しかし、よくよく考えてみると、カラスに案内された「紅葉橋」が架かっているのは、「泉川」ではなく「瀬見の小川」ではないのか? 「泉川」と「瀬見の小川」は同じ川で呼び名が違うだけなのか? と疑問が湧いてきたので、またもや調べることにしました。

すると、「紅葉橋」は鴨長明が名付けた橋で、架かっているのは「瀬見の小川」のようです。そして「泉川」は、その東側を流れる川で、高野川までつながっていることがわかりました。

ということで、どれかの情報が間違いだとわかりましたが、どの情報が正しいのかはわかりませんでした。また、折をみて下鴨神社に出向き、神職の方に尋ねてみます。

鴨の七不思議”烏の縄手”をまとめると

- 神武天皇が「熊野」から「大和」に入る際に、加茂建角身命が「ヤタガラス」となり先導したという伝説がある

- 下鴨神社の御祭神は、「ヤタガラス」こと「賀茂建角身命」である

- 下鴨神社は、糺の森の中に鎮座していることから、「縄手」を通らなければ参拝出来なかった

- 「縄手」の一つに「紅葉橋」を通る参道があった

- 「紅葉橋」のたもとには、雨乞いの社「こがらし社」があった

- 雨乞いの願いが叶い、雨が降ると泉川の小石が跳ねたと伝えられている

鴨の七不思議“烏の縄手”は、いくつかの不思議な出来事を集めたことのようですね!

しかし、私を導いてくれた烏は、何かを伝えたかったような気がしてなりません。この先、良い事が起こることを期待してまた参拝にいこうと思っています。

日本サッカー協会のシンボルはヤタガラス

少し余談になりますが、日本サッカー協会のシンボルは「ヤタガラス」です。

サッカー日本代表のエンブレム

八咫烏の像 出典:熊野那智大社Webサイト

このシンボルマークは、日名子 実三という方が、昭和6年頃にデザインしたものが基になっており、日本でサッカーを広めた、中村覚之助氏にちなんだマークにしようということから、出身地(熊野の浜ノ宮)に伝わる神武天皇の伝説から生まれたそうです。

詳しくは、「那智の滝」で知られる「熊野那智大社」のWebサイトで紹介されています➡八咫烏(やたがらす)について

まとめ

「馬場」で出会ったカラスが、鴨の七不思議の“烏の縄手”を知るきっかけになったのですが、伝説「泉川の浮き石」の「紅葉橋」に案内されるなど、偶然にしてはあり得ない出来事だったと思います。

また、道案内してくれたカラスが「ヤタガラス」だとは思っていませんが、下鴨神社のカラスは「ヤタガラス」をお祀りする神社であることからか、人に追いやられることもなく、伸び伸びと暮らしているように感じます。

これは、神様というより「糺の森」という古くからの自然がもたらした育みではないでしょうか? また、市街地でありながら、太古の原生林を残すことができた「糺の森」は、人々から信仰の深い下鴨神社の存在があったからこそ、今も生き続けているのだと思います。

下鴨神社が鎮座する「糺の森」は、想像以上の広さがあります。森に浄化されているためか、空気は澄んでいてとても気持ちの良い所です。京都にお越しの際は、是非立ち寄ってみてください。