文化・教育

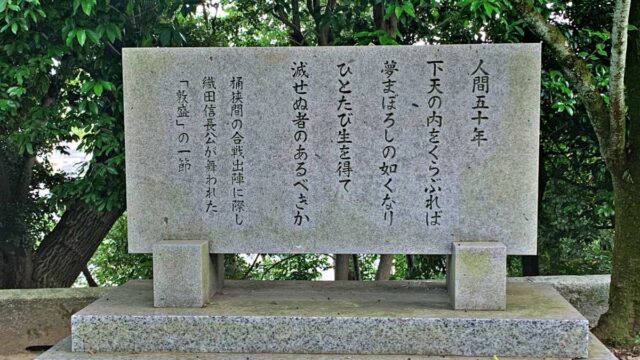

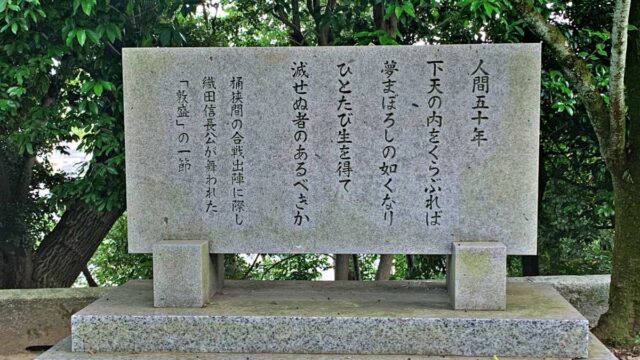

文化・教育 織田信長|悲しい物語「敦盛」

織田信長が好んだ「敦盛」は、一之谷の戦いで源氏方の熊谷直実が敵の大将とはいえ、当時16歳の平敦盛の首を取るといった辛い戦いを表現したものです。これには、人はそれぞれの立場で成し遂げなければならないことがある。そして人は必ず死ぬことを知り覚悟しなければならない。という両者の立場と思いが詰まっています。

文化・教育

文化・教育  文化・教育

文化・教育  文化・教育

文化・教育  文化・教育

文化・教育  風景・観光

風景・観光  文化・教育

文化・教育  建築・インテリア

建築・インテリア  男の料理

男の料理  文化・教育

文化・教育